教育目標・カリキュラム

応用生物学域

1.学域の紹介

応用生物学域は、1899年設立の農商務省京都蚕業講習所が前身であり、本学発祥の母体でもあります。養蚕業は、明治期から昭和初期において日本の貿易輸出額の要を占め、日本の近代化に大きく貢献しました。戦後、本学の新制大学としてのスタートにともない養蚕関連の学科となり、その後応用生物学に名称を変更し、幅広いバイオテクノロジー分野を教育・研究する部門になりました。バイオテクノロジーは、先進医療、再生医療、食料、地球温暖化に伴う環境変化などの課題に極めて有効な持続可能な未来融合的テクノロジーで、医療や農業の分野で活用されています。本学域では、遺伝子、細胞、個体、集団レベルと多岐に渡るレベルでのバイオテクノロジーに関する基礎・応用・実践力を身につけ、グローバルな技術者・研究者の養成を目指します。

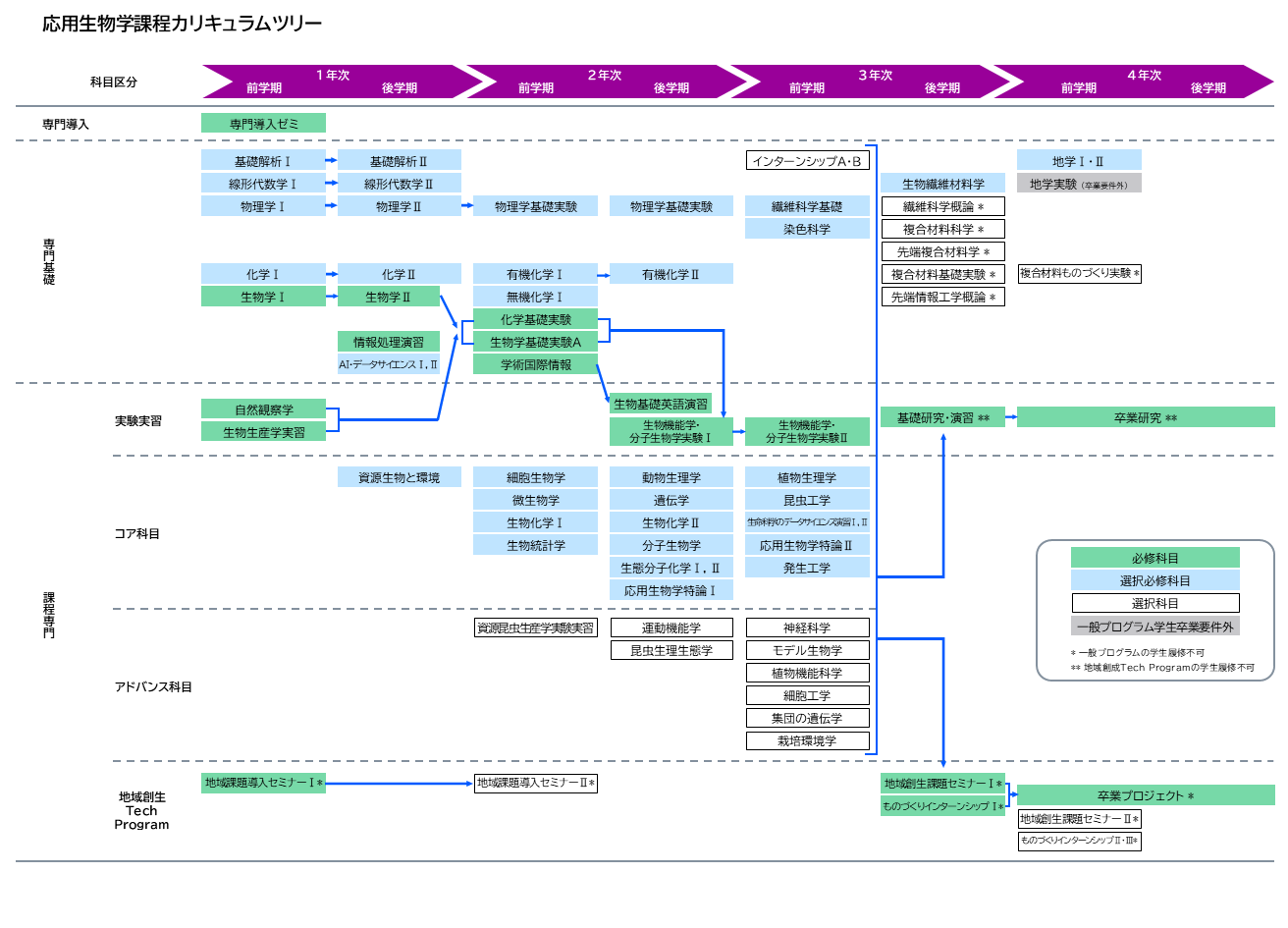

1年次と2年次では、自然科学全般(生物学、化学、物理学、数学、情報科学)を専門基礎科目として履修し、広く自然科学の基礎知識を身につけます。これらの科目は、主に2年次から始まる課程専門科目を学ぶための基礎になります。3年次後学期からは、研究室に配属されて最先端生命科学研究の一端に触れ、4年次の卒業研究へとつなげます。本学域は、学部として応用生物学課程、大学院博士前期課程として応用生物学専攻、大学院博士後期課程としてバイオテクノロジー専攻で構成されています。

2.教育研究上の目的(育成する人材像)

人類は有史以前から、生物機能を利用し穀物栽培、家畜飼育、養蚕、醸造などを行い生活に役立ててきました。しかし、20世紀後半からヒトを含む様々な生物のゲノム情報、つまの生命の設計図が明らかにされ生命科学は劇的に発展しました。このような生命科学の発展にともない、バイオテクノロジーも深化し、その成果は、医療・農業などの分野で応用され、我々の生活に役立っています。例えば、抗体医薬、有用物質の生産、iPS細胞による細胞・組織の再生、ゲノム編集による品種改良、新しいタイプのワクチン開発などが進み、人類の生活を大きく変化させようとしています。科学の進歩は私たちの生活を豊かにしまレたが、一方で地球の温暖化と環境汚染、人口増加による食糧不足、高齢化・社会の複雑化によるアレルギー・がん・脳疾患などの老化関連疾患の増加をもたらしました。これらの諸問題を解決できるきわめて有効な方法のーつはバイオテクノロジーです。このような社会背景に鑑み、本学域では、生体分子から細胞・個体レベルに至る広範な領域の基礎生命科学とバイオテクノロジーに関する高度な知識・技術・展開能力を有し、諸課題を解決し社会に還元することで、安全で幸福な持続的社会の実現に貢献できるグローバルな先端技術者・研究者を養成します。

応用生物学課程

1.学位授与の方針(ディプロマ・ポリシー)

「教育研究上の目的」に定める人材を育成するため、学部のディプロマ・ポリシーに加えて、本課程では、幅広い生命科学の基礎知識とバイオテクノロジーに対する知識・技術を有し、バイオテクノロジーを駆使して人類のベターライフに関わる技術開発が出来る能力を身につけることを目標とします。

A. 生物の生体構成分子(タンパク質、核酸、脂質、糖)の構造と機能を理解している。

B. 生命現象の基本(代謝、遺伝、発生、生理、行動)を理解している。

C. バイオテクノロジー(遺伝子操作、細胞培養、酵素活性測定、顕微鏡等のナノテクノロジーなど)に関する知識と技術を修得している。

D. 生命科学とバイオテクノロジーに関して、論理的な文章の記述、プレゼンテーション、討論が出来る。

E. 社会の諸問題を、データ分析を活用しつつバイオテクノロジーによって解決することができる思考力・判断力・創造力を有し、パイオ産業に貢献できる能力を有している。

2.教育プログラム編成方針(カリキユラム、ポリシー)

学部および課程のディプロマ・ポリシーに定める能力を修得させるため、本課程では次のような学修・教育到達目標を定めており、これに基づいた教育プログラムを編成しています。

A. 生命科学の基礎となる生体構成分子(タンパク質、核酸、脂質、糖)の構造と機能、および生命現象の基本(代謝、遺伝、発生、生理、行動)を細胞・固体レベルで理解する講義プログラムを提供します。【専門力】

B. 多様な生物種(哺乳動物・昆虫・微生物・植物)の特徴と機能、これら生物種を用いたバイオテクノロジーに関する講義プログラムを提供します。【専門力、外国語運用能力】

C. 生命現象をミクロからマクロレベルで実践的に学び、生命科学やバイオテクノロジーの基本的な知識と技術を修得する実験・実習プログラムを提供します。【専門力、外国語運用能力】

D. 論理的な文章の記述とプレゼンテーション能力、及び技術者・研究者としてグローバルに活躍できる能力を身につけるプログラムを、2年次の英語演習、3年次後学期の基礎研究・演習およぴ4年次の卒業研究で提供します。【個の確立、リーダーシップ】

3.教育プログラムの実施方針

1年次は、主に「英語教育科目」「基盤教養科自」「実践教養科目」「専門基礎科目」が開講されます。「英語教育科目」では英語の運用能力、「基盤教養科目」「実践教養科目」では理工系高度専門技術者としての幅広い教養と高い倫理性を修得します。「専門基礎科目」は各専門分野の背景を支える知の体系である科学(science)を構成する数学、物理学、化学、生物学等の基礎的な内容から成ります。これらは、専門課程への準備と同時に、現代社会を豊かに生きるための基本的な素養を提供します。「専門導入ゼミ」、「自然観察学」などの導入科目により、生物や自然環境に対する興味や関心を喚起する教育を行います。

特徴

徹底した少人数教育

1-3年次に開講される多くの実験・実習はハーフクラス(約25名)に対し、複数の大学院学生によるTeaching Assistant(実験助手)も加わり、丁寧な指導が行なわれています。

2年次からは、学術的な情報を英語で素早く修得出来るようにするため、1名の教員に対して10名程度の少人数クラスでの英語講読演習が開講されます。

3年次後期以降の研究室配属では、1学年1-3名程度の学生に対して1名の教員がきめ細やかに指導します。

基礎から応用まで、ミクロからマクロまで、さまざまな生物材料と幅広い教育

生物学は生物の仕組みや働きを明らかにするサイエンスです。生物学には特別な調べ方がありません。数学、統計学、化学、物理学、天文学、 地質学など他の多くの基礎科学の方法を学びます。「生物」についての知識も大事ですが、新しいことを知るには、他の基礎科学の方法を学ぶことが大切だから です。しっかりした「土台」をつくり、前に進みます。また、新しいことを広めるには論理的に説明する能力が必要です。国語や英語の勉強も忘れないようにします。

このような幅広い教育を行えるのは、応用生物学課程・専攻に関わる教員の出身大学・学部・キャリアーが非常に多様でユニークだからこそ可能となっています。

自ら挑戦する学生を応援する仕組み

「生涯に亘って学び続ける力、主体的に考える力を持った人材は、学生からみて受動的な教育の場では育成することが できない。従来のような知識の伝達・注入を中心とした授業から、教員と学生が意思疎通を図りつつ、一緒になって切磋琢磨し、相互に刺激を与えながら知的に 成長する場を創り、学生が主体的に問題を発見し解を見出していく能動的学修(アクティブ・ラーニング)への転換が必要である」(中央教育審議会の「質的転 換答申」)に対応した実験・演習を1年次後期、2年次後期にそれぞれ開講しています。

資格等

所定の単位を修得し、本学を卒業すれば「教員免許状(中学校教諭一種免許状および高等学校教諭一種免許状(理科)」、「学芸員資格」、「自然再生士補資格」が得られます。

また、3年次前期までの成績が所定の規定に基づき、特に優秀と判断された場合、3年次に本学大学院を受験・合格すれば、4年次を経ないで大学院へと進学することも可能です。